<障害者らSOS発信>ヘルプカード心の懸け橋 県内導入

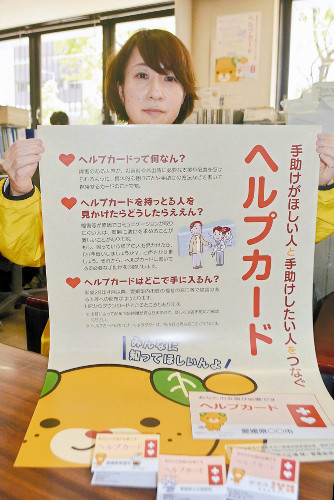

【ヘルプカードの導入をPRするポスター(県庁で)】

◇連絡先、頼み事明記

障害者や難病患者らが外出先で困った時に提示して支援を求める「ヘルプカード」を愛媛県内各市町が今年度導入する。県が運用指針やカードの様式をまとめ、各市町が無料で配布する。高齢者や妊婦らも必要に応じて使え、県障がい福祉課は「困っている人を支える人づくり、社会づくりにつなげたい」としている。

視覚、聴覚、知的などの障害者には、自分の置かれた状況や要望をうまく説明できない人がいる。東日本大震災では、避難所などで必要な支援が受けられないケースが相次いだ。外見では分かりにくい内臓疾患の患者も理解されにくかったとされる。

支援する側とされる側をつなごうと、2012年度に東京都がヘルプカードやヘルプマークを導入。これを機に広がりつつあるが、都道府県単位での導入は福岡県や京都府などにとどまるという。

県は東温市からの提案を受け、市町や障害者団体と協議し、運用指針や様式案を決めた。カードは免許証程度の大きさで、表紙に「あなたの支援が必要です」と明記され、緊急連絡先や障害・病気の特徴、飲んでいる薬、アレルギー、かかりつけ医、「お願いしたいこと」を書けるようにした。

県のキャラクター・みきゃんをあしらい、ケースに入れてかばんに取り付けたり、財布に入れたりして携帯できる。伊予、東温両市などで4月に配布を開始。5月1日現在、11市町で配布中で、秋までには全市町で配られる。県はPR用のポスターを作製し、理解を広げたい考えだ。一部の市町では、ホームページからダウンロードもできる。

2016年5月13日(YOMIURI ONLINE)

関連リンク